金管楽器の中で特に人気がある楽器がトランペットです。トランペットをこれから始めたいという人もいるでしょう。

一方で、トランペットは難しい楽器だといわれることがあります。この記事ではトランペットが難しいといわれる理由や、トランペットの魅力などをご紹介します。

なおセカンドストリートでは、トランペットなどのさまざまな楽器をリーズナブルな価格で販売しています。これからトランペットを始めてみたいという人は、ぜひセカンドストリートをご利用ください。

トランペットってどういった楽器?

オーケストラやジャズなどでも活躍するトランペットは、大きなベルとバルブが特徴の金管楽器です。トランペットには「ピストンバルブ式」と「ロータリーバルブ式」の2種類があります。いずれもバルブを操作することで管の長さを変え、音の高さを変化させる仕組みです。

なお、トランペットの歴史は長く、紀元前までさかのぼります。初期のトランペットは金属製ではなく、木や植物の茎でできたシンプルな物だったといわれています。

時代が進むと、青銅や銀などの金属で作られるようになったものの、当時は楽器として考えられていませんでした。軍隊の合図として大きな音を出すために、使われていたとされています。

バロック音楽が発展した17世紀以降から楽器として演奏されることもありましたが、まだバルブがなかった点が特徴です。18世紀初め頃にバルブが発明されたことで演奏しやすくなり、主要な金管楽器として普及していったといわれています。

トランペットにはいくつかの種類がある

トランペットにはいくつかの種類があります。金管楽器の中でも形が似ている「ホルン」や「コルネット」もトランペットの一種です。ここではトランペットの主な種類を7つご紹介します。

1:B♭管トランペット

多くの人がトランペットと認識している物が、B♭管トランペットです。学校のクラブ活動でも使われていることから、目にしたことあるという人もいるでしょう。クラシックからジャズまで、幅広いジャンルで使用されるトランペットです。

2:C管トランペット

C管トランペットは、B♭管トランペットと同様によく使われているトランペットです。B♭管トランペットよりやや短く、少し高い音が出る点が特徴として挙げられます。オーケストラで使用されているトランペットは、このC管トランペットが多い傾向にあります。

3:ピッコロ・トランペット

トランペットの中で最も管が短いとされているのが、ピッコロ・トランペットです。華やかで明るい高音が出せるトランペットであり、バッハやヘンデルなどの作曲家で知られるバロック音楽でよく使用されています。美しい高音を奏でるために、高度なテクニックが必要とされるトランペットであることを覚えておきましょう。

4:フリューゲルホルン

全体的に一回り大きい点がフリューゲルホルンの特徴です。円筒形ではなく円錐形の管になっています。柔らかく深みのある音色が特徴のフリューゲルホルンは、ジャズや吹奏楽などで使われています。

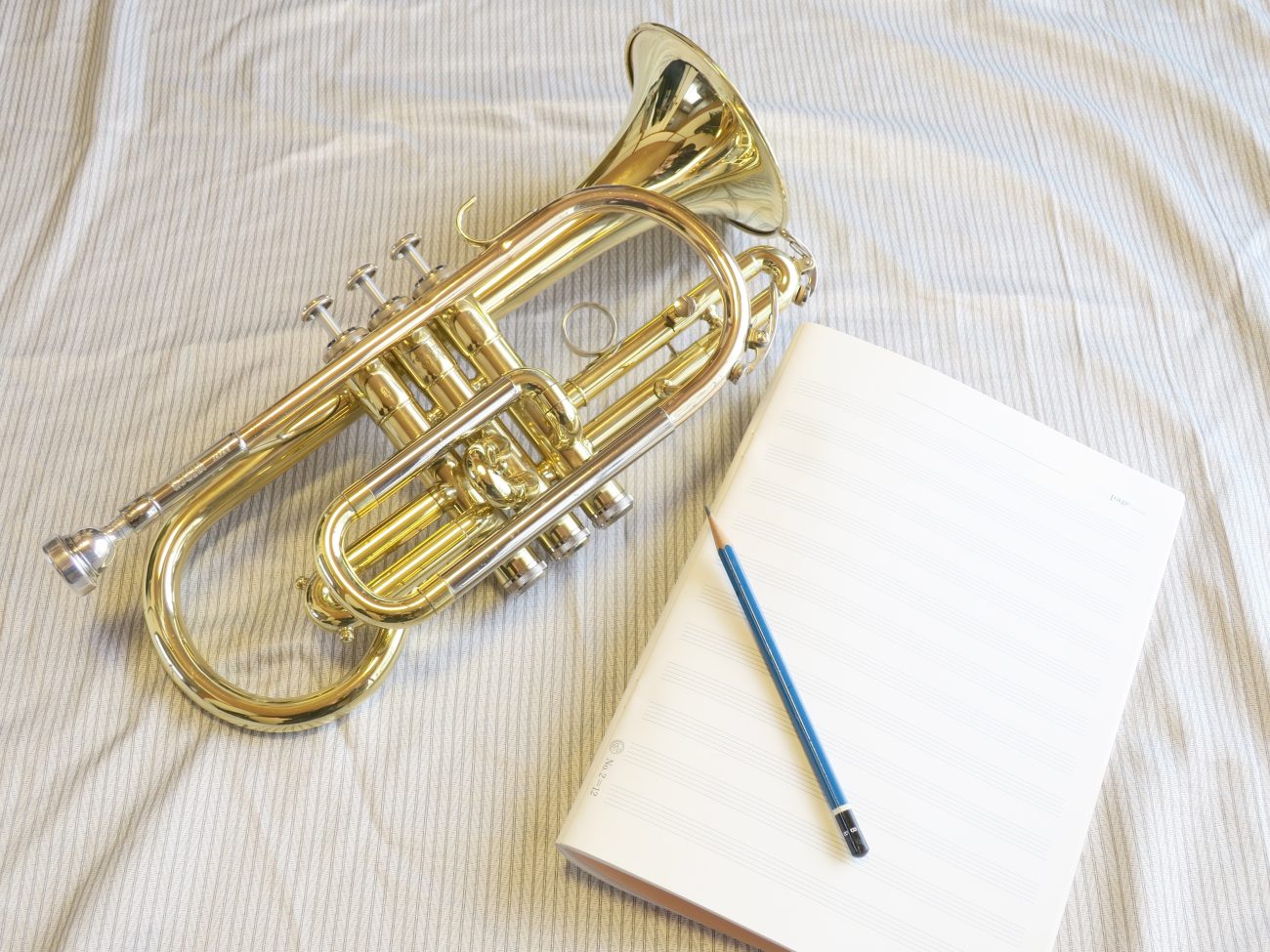

5:コルネット

B♭管またはC管トランペットを、やや小さくしたような物がコルネットです。音程を調整するためのピストンが開発されるまで、トランペットよりも人気があったといわれています。

主に流通しているのは「ショートコルネット」と呼ばれる種類であり、柔らかい音色を出せるのが特徴です。なおトラディショナルジャズなどで使用されることがある「ロングコルネット」は、現在ではほとんど生産されていません。

6:バス・トランペット

長い管が特徴的なバス・トランペットは、低音域を出せるトランペットです。なお現在では演奏者が少ないことから、トロンボーン奏者が兼任することもあります。

7:トライアンファル・トランペット

長いベルが特徴的なトランペットが、トライアンファル・トランペットです。華やかでよく響く音色を出せることから、式典でファンファーレを奏でる際などで使用されます。

トランペットが難しいといわれる理由

トランペットは、演奏が難しい楽器といわれることがあります。ここでは難しいといわれる理由についてご紹介します。

まず音を出すのが難しい

トランペットが難しいといわれることがある理由の一つとして、そもそも音を出すのが難しいことが挙げられます。多くの初心者が当たる壁といえるでしょう。

金管楽器は「マウスピース」という吹き口から息を吹き込むことで音を出します。その際、マウスピースに唇を付けて振動させる必要があります。

息の吹き込み方が独特のため、慣れないうちは難しいと感じることがあるでしょう。またトランペットの吹き口が他の楽器の物と比べて小さいことも、音を出すのをより難しくしている要因の一つです。

音をコントロールするのが難しい

トランペットは、音をコントロールするのが難しい楽器といえます。ピアノのような鍵盤がない上、演奏中に指を使ってバルブを操作しても、それだけで音の高さが変わることはありません。

トランペットで音をコントロールするためには、指使いによるバルブの操作と息を吹き込む速さを合わせる必要があります。コツを掴むまで、ある程度時間がかかる傾向にあることを覚えておきましょう。

トランペットの魅力とは

難しいにも関わらず、トランペットの人気は高いです。多くの人がトランペットに魅力を感じているのはなぜでしょうか、ここではトランペットの主な魅力を2つご紹介します。

吹奏楽の花形の楽器である

トランペットは、吹奏楽の花形とされている楽器です。よく響く大きな音を出せるため、曲が盛り上がる部分でよく使われています。

また他の楽器と比較して、ソロパートを演奏する機会も多いです。印象に残るパートを任されることが多いことから、演奏していて楽しいと感じやすいでしょう。

他の管楽器より維持費が安く済む

他の管楽器より維持費が安く済む傾向にあることも、トランペットの魅力の一つです。例えばクラリネットやフルートなどの木管楽器は、キーの裏に「タンポ」と呼ばれる小さな部品を付けて演奏します。楽器の音の高さを調整するための穴を塞いでくれるタンポは、欠かせない部品です。

ただし、何度も楽器を演奏するうちにタンポは劣化していきます。楽器の演奏頻度によって異なるものの、一般的には3~6ヵ月程度でタンポの交換や調整が必要といわれています。

またサックスも維持費がかかる楽器の一つです。音を出すために使われる「リード」と呼ばれる薄い板が壊れやすく、定期的な交換が必要になるためです。

一方で、トランペットのような金管楽器で使用するマウスピースは、丁寧にメンテナンスすることで長く使えます。維持費が安く済むことで、続けやすいといえるでしょう。

まとめ

音を出したりコントロールしたりするのが難しいことから、トランペットは難しいといわれることがあります。上達するためにはコツコツ練習を続けることが大切です。

なおこれからトランペットを始めたい人には、セカンドストリートでトランペットを購入することをおすすめします。まずはリーズナブルな価格のトランペットで練習をして、慣れてきた後に買い替えるとよいでしょう。