スタイリスト伊賀大介☓元smart編集長佐藤誠二朗 対談企画 「雑誌」で振り返る、影響を受けたファッション & カルチャー【前編】

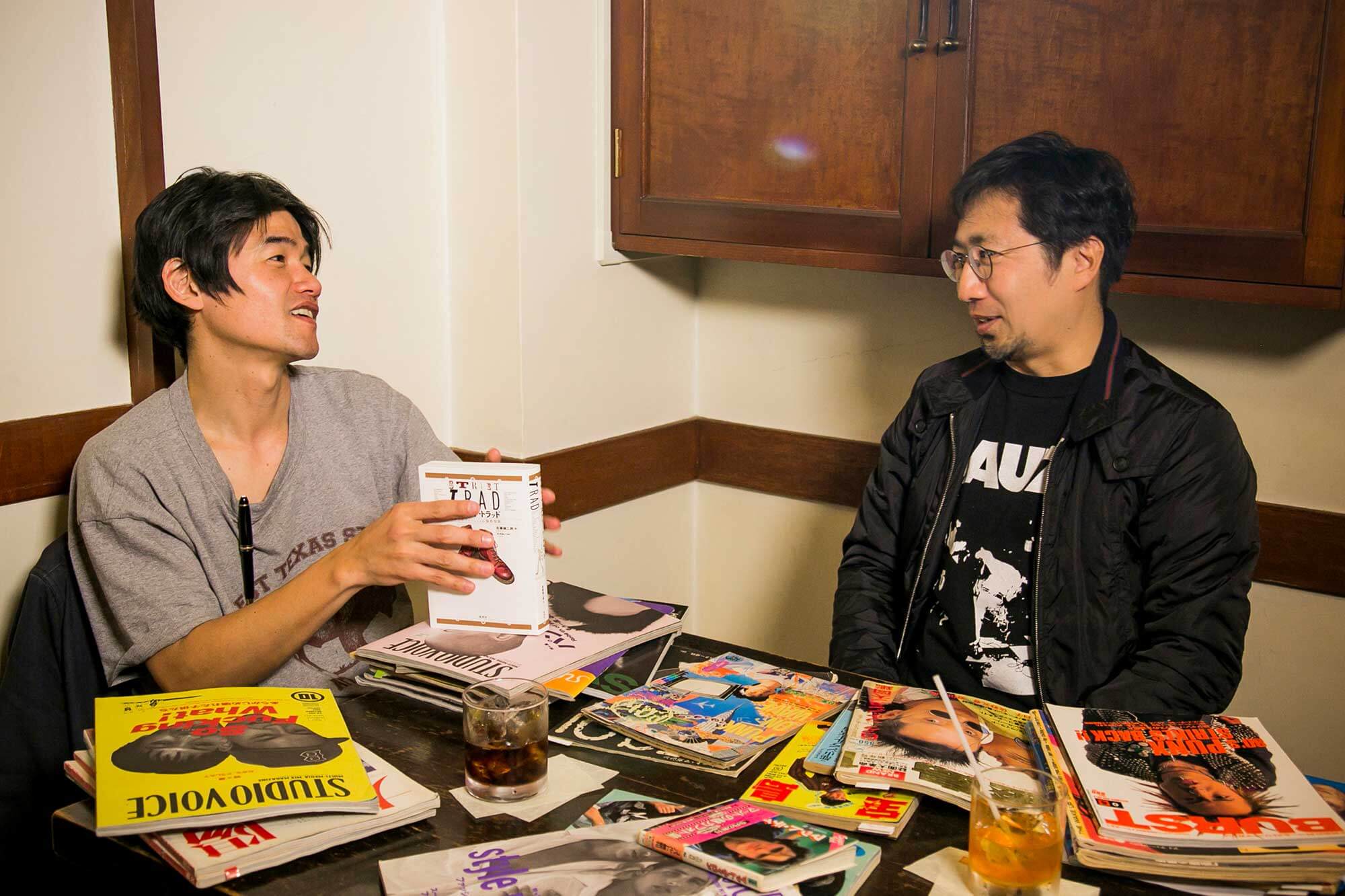

スタイリストと編集者として、1990年代〜2000年代に「雑誌」を主戦場として活躍したふたり。今回は、影響を受けた雑誌をお互いに持ち寄り、当時のファッションやカルチャーを振り返りながら、それぞれのルーツを語る。

前編では、スタイリストとして活動当初からスタイリングに古着を取り入れていた伊賀氏が古着アイテムを選ぶ理由。よく着ていた古着アイテムについての話も飛び出した。

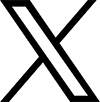

右:伊賀 大介(いが・だいすけ)

1977年生まれ。東京都出身。96年、19歳の時に熊谷隆志氏に師事。99年、22歳で独立してスタイリストとして活動開始。スタイリストデビュー時から『MEN’S NON-NO』『smart』などのファッション雑誌などで活躍。現在は広告や俳優・音楽家のスタイリングのほか、映画、演劇、アニメなどの劇中衣装も多数手がけている。http://band.co.jp

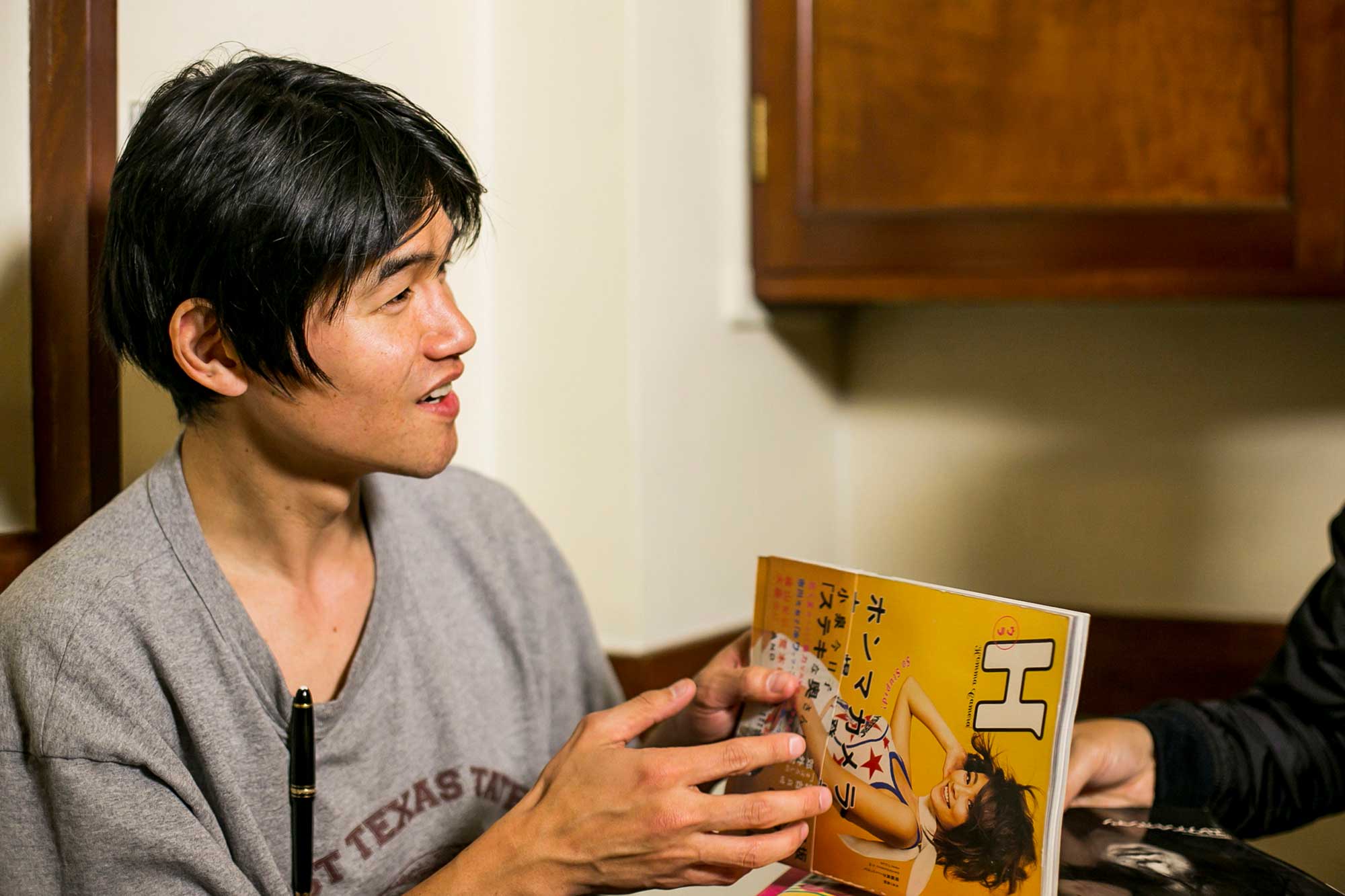

左:佐藤 誠二朗(さとう・せいじろう)

1969年生まれ。東京都出身。大学卒業後の93年、フレーベル館に入社。95年、宝島社へ移籍。『宝島』を経て『smart』の編集部員となり、2000年〜09年まで編集長を担当。10年に宝島社を退社し、ボノボプロダクション(佐藤誠二朗事務所)を設立。編集者・ライターとして、ファッション・カルチャーから健康・家庭医学など、幅広いジャンルで編集・執筆活動を行なっている。https://www.satoseijiro.com

若き日のふたりの心を動かした雑誌。

―今日はおふたりが影響を受けた雑誌をお持ちいただきました。

伊賀 いろいろ持ってきましたけど、探しきれなくて。昔の『The Face』(※1)とか『i-D』(※2)とか見つからなかったんですよ。佐藤さんが持ってきた中に『i-D JAPAN』(※3)がありますね。

佐藤 これは創刊準備号。

伊賀 創刊準備号っていちばんおもしろかったりしますよね。

佐藤 今日持ってきたのは主に1983年頃からのもので、『宝島』(※4)とかスターリンのミチロウさん(※5)が作っていたミニコミ誌『ING,O!』とか。『宝島』はずっと読んでいて、先日亡くなったショーケン(※6)が表紙の号も持ってきました。

(※1)『The Face』1980年代〜90年代を代表するUKのカルチャー誌

(※2)『i-D』1980年にロンドンで発行されたストリートカルチャー誌

(※3)『i-D JAPAN』1991年に一度創刊されたが翌年に休刊。2016年に再創刊

(※4)『宝島』サブカル雑誌の草分け的存在だった宝島社の看板雑誌。サブカル、アダルト、ビジネスなど、何度も雑誌のコンセプトがどんどん変わって、2015年に休刊

(※5)遠藤ミチロウ。日本のパンクロックバンド スターリンの結成者でありボーカリスト

(※6)萩原健一。俳優、歌手。

伊賀 『宝島』はおもしろかったですよね。オレも結構古本で買っていました。スタイリストアシスタントになって初めて『smart』(※7)の仕事で宝島社に行ったとき、「ああ、ここが銃弾を撃ち込まれたところか」(※8)って思いました(笑)。半蔵門の前、麹町の建物でした。

佐藤 宝島編集部の片隅にsmart編集部があった時代で、オレはその頃まだ宝島編集部にいたから、伊賀くんとニアミスしてたんだね。

伊賀 1997年とかですよね。

(※7)『smart』1995年創刊の宝島社が発行している男性向けファッション雑誌

(※8)雑誌『宝島30』の記事が発端となって宝島社に銃弾が撃ち込まれた事件があった

佐藤 伊賀くんが持ってきたのはどういう雑誌?

伊賀 高校生のときに読んだ『STUDIO VOICE』(※10)で、強烈に覚えている号。デヴィッド・シムズ(写真家)、コリーヌ・デイ(写真家)、七種 諭(写真家)、それに水谷美香(スタイリスト)やジュディ・ブレイム(※11)といった人たちを知り、スタイリストってかっこいいなって思ったんです。 映画が好きだったのでカルチャー誌を読んでいたんですが、この辺から「ああ、洋服っていうのも楽しいかも」と思いましたね。

佐藤 ファッションからではないんだね。

伊賀 最初は映画とか、寺山修司(歌人、劇作家)みたいな新宿っぽいサブカルチャーとか、あとはプロレスですね。

佐藤 伊賀くんがプロレス好きのイメージは強いな(笑)。

(※10)『STUDIO VOICE』1976年創刊のファッション特集が充実したカルチャー誌。2009年に休刊し2015年に年に2回の発行で復刊

(※11)ジュディ・ブレイム。スタイリスト。パンクファッション界の巨匠

ファッション特集の『STUDIO VOICE』とホンマタカシ作品集『ウラH』

―最近もこれらの雑誌を見返しますか?

伊賀 します。背表紙だけで中身を思い出せます。ショーケンが亡くなったときも、出ている号を手に取って読みました。テキストはアタリハズレがありますけど、改めて見ると写真がすごくいいんですよ。

佐藤 昔読んで影響を受けた雑誌って、ずっと頭に残ってるよね。『宝島』のショーケンの号もそのひとつで。大麻で捕まったあとに謹慎して、復帰するときのインタビューなんだけど、すごいことばっかり言ってる。「女、マリファナ、弁護士、この3つがいちばん高くつく」とか(笑)。

伊賀 『SWITCH』(※12)は小泉今日子さんの連載で仕事させてもらいましたけど、自分のイメージではマット・ディロン(俳優)が表紙になるような、男っぽいものなんですよね。まあ、とにかく雑誌を読むのはすごく好きでした。

佐藤 やっぱりそうだよね。

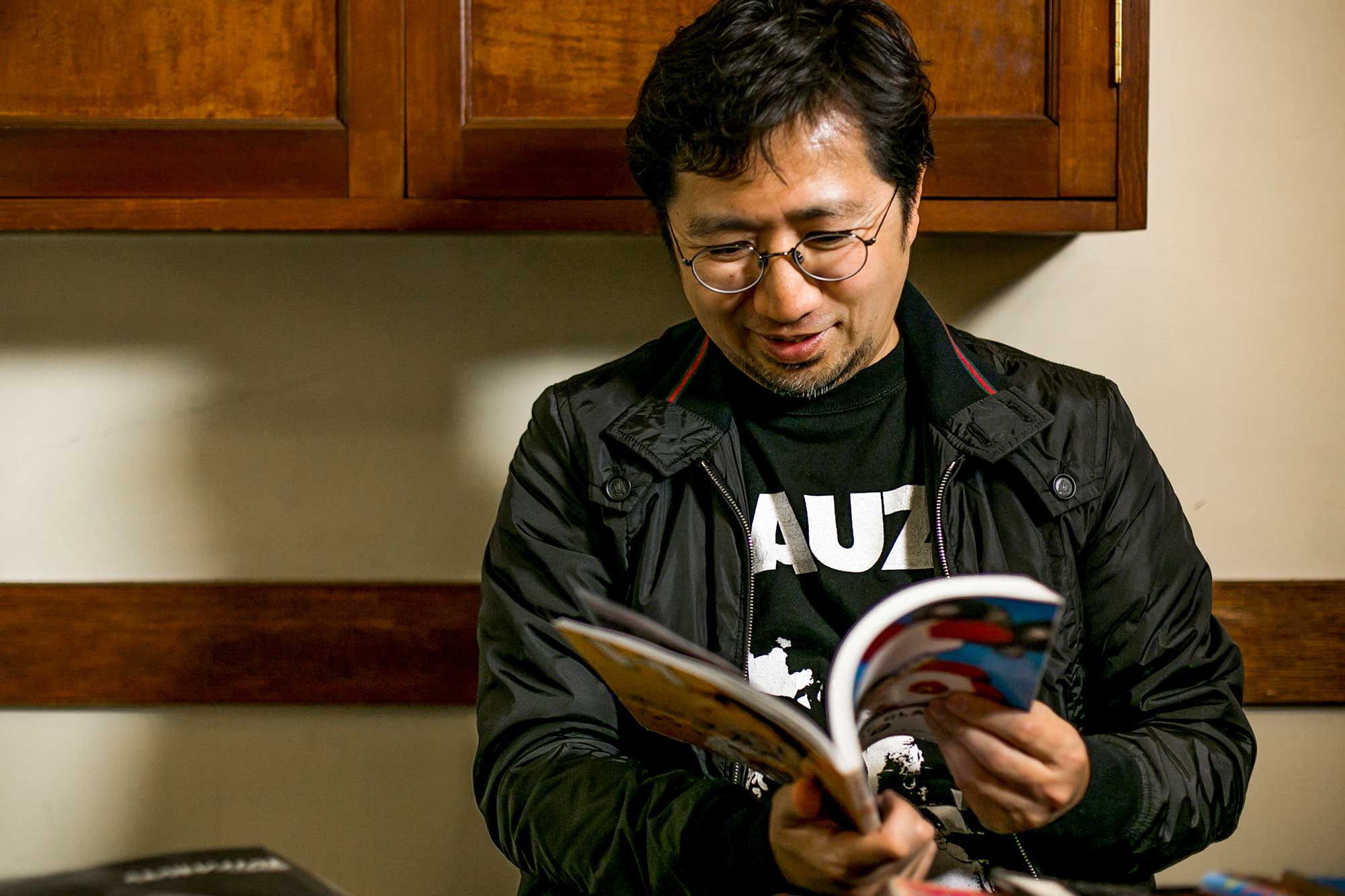

伊賀 これはたまたま見つけて持ってきた、ホンマ(タカシ)さんの『ウラH』(※13)。ロッキング・オンが、こういったエディトリアルに進出してきたときのもの。

佐藤 キョンキョンのファンだったから、それはオレも持ってる(笑)。

(※12)『SWITCH』1985年に創刊されたインタビュー・カルチャー・マガジン

(※13)『ウラH』1998年に雑誌『H』の裏版として発行された写真家ホンマタカシ作品集

伊賀 オレがアシスタントのときに『relax』(※14)ができたり。『relax』では悪役特集みたいなものをやってましたけど、これならオレのほうがおもしろくできるなとも思ってました(笑)。

佐藤 その感じ、なつかしいな(笑)。

今の仕事を選んだきっかけも雑誌だった。

―佐藤さんが編集者を志すきっかけになるような雑誌はあったんですか。

佐藤 やっぱり『宝島』。中学2年生くらいからずっと読んでいて。いつしかこの本の編集者になりたいと思うようになり、新卒で宝島社を受けたときは落ちたので、別の会社で保育雑誌の編集をして。当時はバブルの残り香もあって、出版業界に潜り込んでおけば、チャンスがある時代だったから。そうして数年後に『宝島』の編集部に入ると、すでにコンセプトが変わってて、エロ本になっていたと(笑)。

伊賀 その時代にニアミスしていたわけですね。オレがアシスタントの作業をするコーディネートルームで寝起きしてた頃です。当時あったフライパンってお店のお弁当を食べて。

佐藤 フライパン、あったね(笑)。スタイリストアシスタントは本当に死にそうになるくらい働いてたよね。撮影に向かうロケバスの中くらいしか寝る時間がなかったりして。

伊賀 いま思うと、よく生き残ったと思いますよ(笑)。

―伊賀さんがスタイリストになるきっかけは『STUDIO VOICE』ですか。

伊賀 そうですね。さっきのファッション特集号の少し前に、ユルゲン・テラー(写真家)が紹介されていたり、ヒロシ(※15)さんが文章を書いていたりした号があって、オレが好きなパンクなんかの音楽とファッションが結びついたんですね。わからないことは全部調べましたよ。そのあとにファッション特集でスタイリストを知ったんです。

佐藤 でも、スタイリストを選んだのはどうして?

伊賀 ファッションの表現の世界は好きだったんですけど、カメラに強いわけでもないからフォトグラファーにはなれない。絵がうまいわけでもないからヘアメイクにもなれない。かといってモデルにもなれないとなると、残ったのがスタイリストだったんです。

佐藤 ファッションエディターというものには興味なかったの?

伊賀 いま思えばそういう道もありますけど、その頃はなかったですね。そういえば、新聞記者になりたいと思っていた頃もありました。何かしら文字を読むのが好きだったので。

(※14)『relax』1996年に創刊された男性向けカルチャー誌。2006年に休刊。2015年にマガジンハウス70周年企画として特別に復刊。映画の悪役ファッションやプロレスのヒールにスポットを当てた特集など、斬新な特集を組んで話題となった

(※15)藤原ヒロシ。キング・オブ・ストリートと評される東京を代表するクリエイター。fragment design主宰

佐藤 専門学校時代に弟子入りしたんだっけ?

伊賀 1年だけ行って、2年生になる直前に熊谷さん(※16)に会うんです。オレが行っていたエスモード(※17)のパリ校の卒業生で、ふたつ上にいたカイエさん(※18)と真史さん(※19)に紹介してもらって。「来るか」と言われ、学校はその2日後に辞めました。

佐藤 その潔さはすごい。

伊賀 アシスタントとして最初の撮影が、平間至(写真家)さんでした。「『MOTOR DRIVE』(※20)の平間至だ」って(笑)。オレはファッションよりサブカルチャー、熊谷さんはその逆で、変に噛み合い、それをおもしろがってもらえたんだと思います(笑)。「お前、なんでそんな昔のものが好きなの?」みたいな。

佐藤 そういう相性が絶妙だったんだ。

伊賀 かもしれないなって。

佐藤 最近も熊谷さんとは会ってるの?

伊賀 それほど頻繁には会ってないですけど、うちの子どもがどうこうとか、LINEでやり取りはしています(笑)。そうそう、佐藤さんの本(『ストリート・トラッド〜メンズファッションは温故知新』)も読みましたよ。これでもう少し写真が多かったら最高だったんですけど。

佐藤 適当な写真ならなんとかなるけど、いいものはお金がかかるから(笑)。

伊賀 でも、めちゃくちゃおもしろかったです。これは昔出してても絶対に読んでましたよ。

(※16)熊谷隆志。スタイリスト、写真家、デザイナー。伊賀氏のスタイリストの師匠

(※17)エスモード。伊賀氏が通っていたファッション専門学校

(※18)ムラカミカイエ。クリエイティブディレクター。「SIMONE INC.」代表

(※19)渡辺真史。ファッショブランド「BEDWIN & THE HEARTBREAKERS」ディレクター

(※20)『MOTOR DRIVE』90年代を代表するアーティストの写真を収めた写真集

アメリカンな不良映画に憧れて古着を着た日々。

佐藤 世代的に伊賀くんはグランジ(※21)だよね。

伊賀 もともとはマット・ディロン(俳優)も出ていた『アウトサイダー』(1983年)とか『グーニーズ』(1985年)も好きで、原体験はそういうアメリカンな不良映画なんです。今日、その辺の本も持ってきていますけど。アメカジっていちばんお金がかからないじゃないですか。その頃からシカゴなんかの古着屋でも安く売られていたので。だから、ロックファッションのコスプレみたいな感じですね。ブライアン・ジョーンズ(※22)がかっこいいなと思い、ああいう格好してたらレニー・クラヴィッツ(※23)が出てきてリンクしたり。グランジもそうですね。

佐藤 古着を着るようになったのもその辺りの影響?

伊賀 まず安かったのが大きくて、それから世の中もアメカジなムードになって。

佐藤 古着が好きなイメージは強いね。ネルのシャツとかガウンとか。

伊賀 ガウンは仕事するようになってからですけどね。

佐藤 今日は雑誌の他にも伊賀くんが好きそうな古着も持って来ていて。このガウンなんか好きなんじゃない?

(※21)グランジ。シアトルを中心に生まれたロック音楽のジャンルおよび付随するファションの呼称

(※22)ブライアン・ジョーンズ。イギリスのミュージシャン。ザ・ローリング・ストーンズの元ギタリスト兼リーダー

(※23)レニー・クラヴィッツ。アメリカのシンガーソングライター

伊賀 このガウンとほぼ同じものを持っています(笑)。たまにアシスタントに言うんですよ、ガウンを流行らせたのはオレだからって。あんまり信じてもらえないんだけど(笑)。

佐藤 でも、本当にそうだよね。

伊賀 そもそもはサンタモニカ(古着屋)の人と話していて、カート・コバーン(※24)がパジャマを着ていたから、違うものがないかと。それから、ガウンがいっぱいあったんで使い始めたんですよ。

佐藤 パジャマオマージュだったのか。

(※24)カート・コバーン。ロックバンド ニルヴァーナのボーカリスト兼ギタリスト

伊賀 昔の服はいまでも普通に着ています。〈NUMBER (N)INE ナンバーナイン〉(※25)とか。海外にカートのTシャツを着ていったりすると、どこのものかと聞かれ「前に友達が作ったやつだよ」って。

佐藤 FenderモチーフのTシャツとかなつかしい。ギターケース型のバッグがあって、伊賀くんがそれを持って登場したときは驚いた。パッと見はただのギターケースだから(笑)。

(※25)〈NUMBER (N)INE ナンバーナイン〉デザイナー・宮下貴裕が1996年に発表したファッションブランド

〈NUMBER (N)INE ナンバーナイン〉のFenderモチーフのプリントTシャツ

伊賀 でも、いつか佐藤さんのようなファッションを研究している人に、「古着のガウンは伊賀大介が流行らせた」と書いてほしいすね。オレとかそういった文脈にはなかなか入れないので(笑)。

佐藤 伊賀くんの影響もあって、セカンドストリートさんにもガウンが結構あるようです。

伊賀 そうやって自分の仕事が日常に入り込んでいるのは、うれしいですね。

何気なく「雑誌」を読んで憧れた、スタイリスト、編集者という夢を叶えたふたり。後編では、スタイリスト、編集者としての過去・現在・未来について語る。

Text Yusuke Matsuyama

Photo Takuya Kimura