“着飾らないほうがかっこいい” アメリカンワークスタイルに秘められた歴史

現代アメリカ人の多くが持っている、こうした“着飾らないほうがかっこいい”という感性は、いかにして生まれたのだろうか。

街中にたむろする若者たちから自然発生的に生まれたストリートスタイルを、時代ごとに詳細に解説した書籍『ストリート・トラッド〜メンズファッションは温故知新』の著者であり、雑誌『smart』の元編集長でもある佐藤誠二朗氏が、USAストリートスタイルとフロンティアスピリット、そしてワークウェアの関係に迫る。

ビートジェネレーションが憧れた

数十年前の生き方・ホーボー

現代アメリカ人の多くが持っている、“着飾らないほうがかっこいい”という感性は、アメリカ開拓時代のフロンティアスピリットに源流を見出すことができると言っていいだろう。そして現代人の精神性に直結するフロンティアスピリットの再発見者は、1950年代後半に登場したビートジェネレーションと呼ばれた若者たちだ。

国内のみならず世界中の若者、そして後の時代のポップカルチャーにも大きな影響を与えたまったく新しい若者文化、それがビートである。ビートの精神を一言で表すと、“自由でユニーク”。既成概念や社会のルール、道徳、しがらみにとらわれない生き方を目指す思想である。

ビートの思想は、1950年代当時の社会に対する、若者の絶望感をバックボーンに醸成された。第二次世界大戦が終わり平和な時代になると思いきや、朝鮮、ベトナムとアメリカが絡む覇権戦争が相次いで勃発。資本主義陣営vs.共産主義陣営の対立は激化し、当時のアメリカは、共産主義者ばかりか思想的にリベラル(自由主義)というだけで弾圧されるような息苦しい時代だったのだ。そんな汚れた現代社会を否定し、開拓時代に培われたアメリカ人本来の純粋なフロンティアスピリットに立ち返ることを理想としたのがビートだ。

旧世代が作った社会規範や道徳を否定し、個人の魂の解放を訴えるビートの世界観は、ウィリアム・S・バロウズ、アレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアックといった、それぞれが友人同士でもある文学者の作品群によって広まっていった。特にジャック・ケルアックが1957年に発表した小説『路上』は、ビートのバイブルとされている。

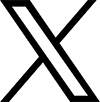

作者であるジャック・ケルアックが親友とともに、アメリカ大陸4000マイルを自由に旅した実体験をみずみずしく描いた『路上』は、当時の若者の心を強く揺すぶり、ジャック・ケルアックは“キング・オブ・ビート”と崇められた。

ビートジェネレーションあるいはビートニクと呼ばれた若者の服装は、従来のおしゃれという観点からは程遠いものだった。ファッションに対してあえて無関心・無頓着でいることで、伝統的社会に対する軽蔑と離脱を表そうとしていたからだ。『路上』の中には、突然“服の意味”を問う主人公に応え、仲間が次々に服を脱ぎ捨て、全裸のまま車を走らせるシーンも出てくる。

初期のビートジェネレーションはジャック・ケルアックらの服装をお手本とし、太めのデニムやチノパンなどのワークパンツ、ヨレヨレのセーターや着古したワークシャツ、それにスウェットやシャンブレーシャツを着ることが多かった。つまり、現代でも服にこだわらないタイプのアメリカ人男性が、日常的に着ているような服装である。彼らがワークウェアを日常着として選ぶことが多かったのは、無骨で実用本位、余計な装飾がないことが、彼らの理想と近かったからであろう。

写真:Photofest/アフロ 親友の二―ル・キャサディ(左)とジャック・ケルアック(右)

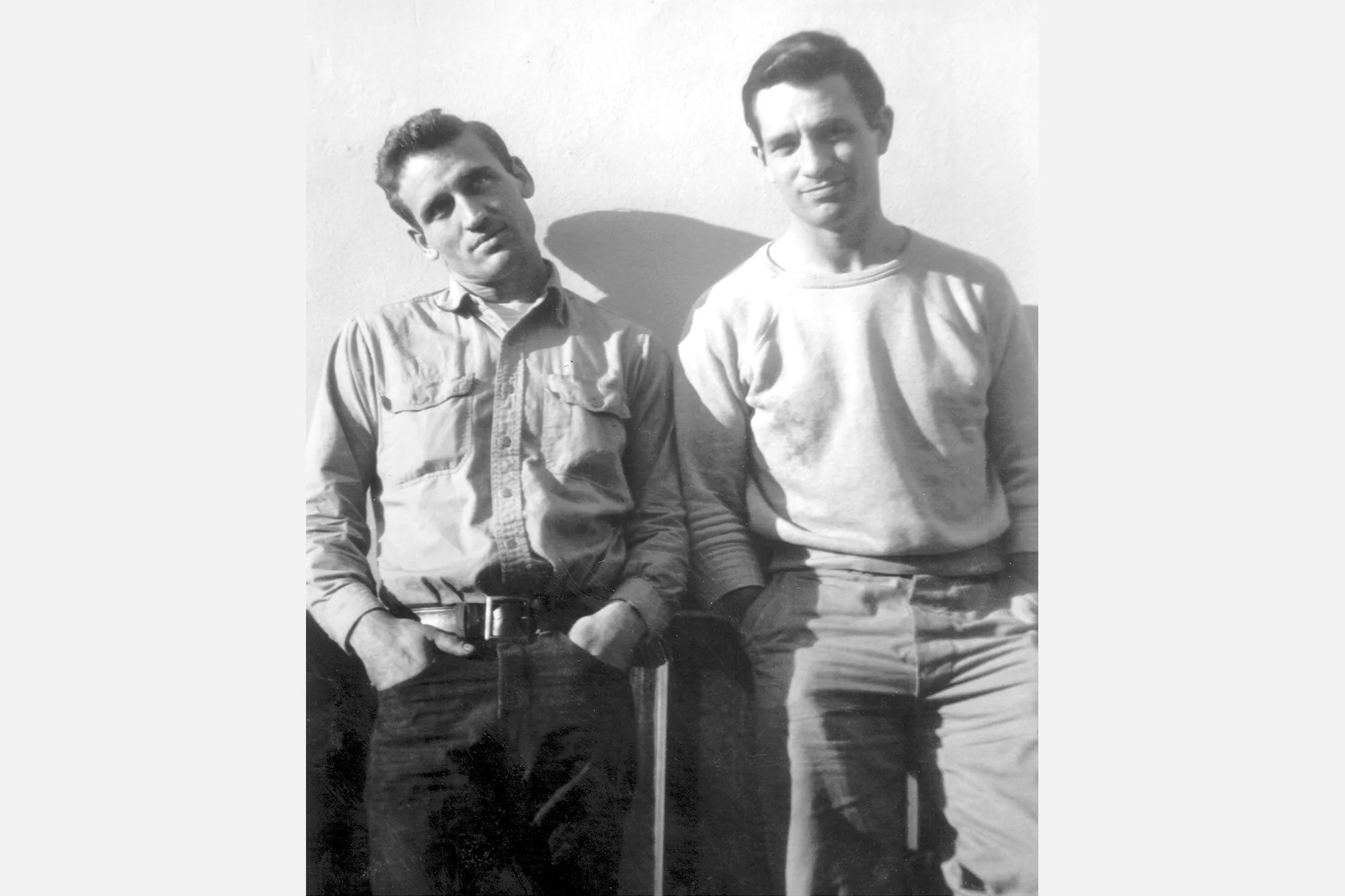

そんなビートジェネレーションは、19世紀の終わりから20世紀初頭にかけての世界恐慌時代、貨物列車にただ乗りして仕事を探し、アメリカ各地を渡り歩いた根無し草のホームレス労働者、ホーボーの放浪生活に憧れと共感を抱いた。数十年も前の時代に生きた彼らを、ヒーローのように思いこがれたのだ。権力に屈せず、成功を夢見ながらアメリカ大陸をさまようホーボーの生き方は、ビートジェネレーションから見るとまさにフロンティアスピリットそのものだったのだろう。

ホーボーが登場したのは、南北戦争が終わった1865年頃。当時のアメリカ国内には鉄道網が急速に発展し、誰でも大陸の長距離移動ができるようになりつつあった。戦地からの帰還のために生まれて初めて鉄道に乗った若者たちは、未知の世界を自由に旅することが可能になったことを知った。彼らの中から、そのまま故郷へは戻らず、行く先々で仕事をしながら旅を続ける放浪者が現れた。ホーボーの始まりである。

根無し草のホームレス労働者「ホーボー」

金脈を求めたゴールドハンターと

急増したワークウェアメーカー

ホーボーがアメリカ大陸をさまようようになったこの頃、もうひとつのフロンティアスピリットの体現者が活躍していた。ゴールドハンターである。

多くの伝説が残されているアメリカのゴールドラッシュは、1848年ごろにカリフォルニアで始まった。すると、一攫千金の野望を抱いた山師や開拓者がこの地に殺到する。その後も1850年代にはコロラド州、1874年にはサウスダコタ州ブラックヒルズ、1896年にはカナダ・ユーコン準州のクロンダイク、1899年にはアラスカ州ノームなどで金鉱脈が発見され、そのたびに大勢のゴールドハンターが押し寄せたのである。

砂金を求め、泥まみれになって働くゴールドハンターの要望に応え、「オーバーオール」と呼ばれる作業着が誕生したのはこの頃だ。テントなどに使われる丈夫なキャンバス生地の胸当て付き作業パンツが、オーバーオールの原型である。

しばらくしてキャンバスよりも丈夫なデニム素材のオーバーオールが出回ると、ゴールドハンターの間で大人気となり、やがて農民や工場労働者、そしてホーボーの間でも、汚れを気にせず使える便利な作業着として定着していった。

ゴールドハンターやホーボーが野望を抱きながらアメリカ大陸を放浪し、その足を支えた鉄道の労働者が大勢いたこの頃、今も健在のワークウェアメーカーとワークアイテムが、続々とたくさん誕生している。

1889年にデトロイトに創業した〈Carhartt カーハート〉は、そんなワークウェアメーカーのひとつだ。当初カーハートは、工場労働者向けのワークウェアを売り出したが苦戦し、鉄道員向けの服作りに目をつける。当時のミシガン州の労働人口の多数を占めていた鉄道員から詳細に意見を聞いて開発されたウェアは、デニムか分厚いコットンキャンバスを用い、工具用ポケットやハンマーループを備えたオーバーオールだった。

カーハートのオーバーオールは鉄道員の圧倒的な支持を集め、さらに創業者のハミルトン・カーハートみずからが、アメリカ全土の鉄道会社を訪ね歩き、顧客基盤を築いていった。ハミルトン自身もホーボーやゴールドハンターと同様、フロンティアスピリットを持つ男だったのだろう。ワークウェアブランドとして確固とした地位を築いていた1923年には、今もブランドの象徴的なアイテムとして人気が高い、ブラウンのダック地を使用した「カバーオール」を発表する。

〈カーハート〉の象徴的アイテム ダック地の「カバーオール」

1922年に商標登録された〈BIGMAC ビッグマック〉は、アメリカの大手スーパー、JCペニーのストアブランド。カバーオールやオーバーオールをはじめ、ペインターパンツ、シャンブレーシャツなど、いかにもアメリカらしい無骨なワークウェアを他社よりもかなり安い価格で売り出したため、労働者の間に大量に出回った。

1934年には世界で初めて、生地の防縮技術であるサンフォライズ加工を施したオーバーオールを発売。洗濯しても縮まないこの加工生地は、その後のワークウェアの定番になっていく。ビックマックのワークウェアはすべてOEM製品だが、サンフォライズ加工のオーバーオールを製造したのは、後にジーンズの〈Wrangler ラングラー〉ブランドを持つブルーベル社の前身、グローブスピリアー社だった。

〈ビックマック〉の典型的な「カバーオール」

1937年には、〈CHIPPEWA チペワ〉社が画期的なブーツをリリースする。危険な工事現場で働く技師のために作られた安全靴……「エンジニアブーツ」である。爪先には重い建材などの落下に備えるためのスティールキャップ、足首と履き口にはブーツインしたパンツの裾が出てくるのを防ぐためのベルト、油や薬剤に耐えるための分厚い靴底など、これまでにない極めて頑丈な機能性が備わった。

元祖とされる〈チペワ〉の「エンジニアブーツ」

翌1938年には〈RED WING レッドウィング〉社もエンジニアブーツを発売。独自のなめし工場を所有するレッドウィングのブーツは高品質だったため、鉄道や油田、建築現場などの労働者に愛用され、カリフォルニア港湾労働局ではオフィシャルのシューズにもなった。現在の日本でもエンジニアブーツの定番として定評がある。

日本では「エンジニアブーツ」といえば〈レッドウィング〉

厳しい環境に耐えるため必然的に生み出されたハードなデザインだったのだが、エンジニアブーツは見た目のいかつさから、若者ファッションとしても人気を博していく。第二次世界大戦後のカリフォルニアに登場した不良集団バイカーズが、革のライダースジャケットにエンジニアブーツを合わせ、バイクで街を爆走するようになったのだ。

土着の労働者・ヒルビリーには

蔑視と憧れの相反する感情が向けられた

ゴールドハンターやホーボーのような国中を放浪した労働者とは別に、20世紀初頭、土地に根付いた労働者階級の文化も注目される。

ヒルビリーだ。ヒルビリーとはもともと、アメリカの山間地域であるアパラチアやオザークに住む“田舎者”を指す、侮蔑的なニュアンスを含む言葉。田舎で自由かつ無秩序な生活を送り、貧乏で学がなく、乱暴な言葉を使い、気に入らないことがあると銃をぶっ放す……、これがステレオタイプ。多くのヒルビリーの仕事は、日雇いの建設労働、小作人、炭鉱労働だった。

低賃金労働者である彼らは常に、大量生産品の安価なワークウェアを着ていた。ちょっと髪を撫でつけ、ジャケットを羽織るのは日曜日に教会で礼拝をする時くらい。それ以外は汗ばんだワークシャツやワークパンツ、傷んだオーバーオールなどを、肌にしっくりなじむくらい四六時中着ている……。

ところが、ネガティブな印象の強いヒルビリーは、同時に多くのアメリカ人から憧れの念を抱かれる存在でもあった。そこがアメリカ社会の複雑なところだ。息苦しい都会生活を送る近代アメリカ人にとって、素朴で自由、豪快な

ヒルビリーは、蔑視の対象であるとともに一種の理想でもあったのだ。ホームレスであるホーボーに憧れ、ヒーローのように思いこがれるのと同様の心理である。ヒルビリーへの憧れは、彼らが作った独特の音楽を、アメリカ全土のポップカルチャーに押し上げた。20世紀前半から彼らが奏でていた音楽は当初、アパラチアミュージックやマウンテンミュージック、あるいはヒルビリーミュージックと呼ばれていたが、1940年代にはカントリーミュージックという呼称で定着していく。カントリーミュージックは21世紀の現代でも、アメリカ人の郷愁を誘う音楽として広く親しまれている。

そしてヒルビリー由来のファッションもまた、“着飾らないほうがかっこいい”というアメリカ人男性の心の根にある感性にハマるものなのであった。

1980年代以降、スケーターとBボーイによって

ストリートウェアに昇華されたワークウェア

ワークウェアは1980年代以降、意外なところからの需要が高まる。まずは西海岸を中心として世界中でブームが広がっていったスケーターが、〈Dickies ディッキーズ〉の定番ワークパンツ、型番「874」を好んで履くようになる。太くて動きやすく、また安価なのに丈夫であるため、スケートには最適なウェアとして認識されたのだ。また様々な労働環境に対応するために作られた幅広いカラーバリエーションが、若いスケーターのおしゃれの琴線に触れたのだろう。

〈ディッキーズ〉の定番ワークパンツ「874」

1990年代初頭には、同じく西海岸のヒップホップアーティストにワークウェアの流行が広がる。ヒップホップはもともと、ニューヨークのサウスブロンクスで生まれたストリートカルチャーで、1980年代は主にニューヨークを中心とした東海岸で発達してきた。だが1990年代初頭、LAを中心にした西海岸側でも独自のBボーイ文化、ギャングスタスタイルが誕生する。

ギャングスタのファッションは、オーバーサイズの服やパンツを腰履きにする点など、東海岸と共通するものも多かったが、黒を基調としたクールな強面スタイルであることが大きな特徴だった。東海岸のヒップホップアーティストがスポーツアイテムを中心に選択したのに対し、ギャングスタのアーティストはワークアイテムを好んで着た。

「ネルシャツ(フランネルシャツ)」の上にカーハートのカバーオールを羽織り、ディッキーズや〈BEN DAVIS ベンデイビス〉のパンツを合わせ、足元には「イエローブーツ」と呼ばれる、〈Timberland ティンバーランド〉のワークブーツを履くというのが、ギャングスタの典型的スタイルとして知られる。

〈ティンバーランド〉のアイコン「イエローブーツ」こと「6INCH PREMIUM BOOTS」

当時の西海岸にはふたつのギャング勢力があったが、一方のメンバーが率先してワークアイテムを着はじめたとされている。彼らがワークアイテムを選んだ理由が、スポーツウェアの東海岸への対抗意識なのか、スケーターからの影響なのか、あるいはやはりフロンティアスピリットにシンパシーを感じたためなのかは分からない。だが、ユニフォームを同じくすることによって仲間の結束を固め、組織や支持する勢力への忠誠を表すというギャング特有の意識によって、ヒップホップカルチャーの中にワークウェアが急速に広まっていった。

21世紀版ヒッピーであるヒップスターも

ワークアイテムを選択した

話は一旦ビートジェネレーションに立ち戻る。1960年代中頃、ビートジェネレーションはヒッピーへと発展、ヒッピーはその後の大流行期を経て1975年頃には収束していくが、21世紀に形を変えて再現されたと言われている。2000年代中頃から登場し、現在もその影響下にいる人が多いヒップスター・サードウェーブのカルチャーである。そしてヒップスターを象徴する服もワークウェア、チェックの「ネルシャツ」である。

現代のネルシャツとほぼ同じデザインのシャツは、アメリカで1930年代~1940年代頃から、様々なワークウェアブランドによってつくられるようになった。当初は林業や農業従事者のため、そしてその機能性の高さからやがて、土木・建築関係者や、工場労働者の間でも愛用されるようになった。

〈FIVE BROTHER ファイブブラザー〉の「ネルシャツ(フランネルシャツ)」

純ワークウェアだったネルシャツが、アメリカでヘビーデューティーなストリートウェアに昇格するのは、ベトナム戦争が終結し、大勢の若者が日常生活に戻ってきた1970年代のこと。その後は1980年代のスケーターやUSハードコアパンクス、1990年代のグランジ、Bボーイ、そして2000年代のヒップスターへと受け継がれた。

アメリカのワークウェアに秘められた歴史と精神性はとても奥が深く、話が尽きない。冒頭で述べたように、今日でも多くのアメリカ人男性が、日常のワードローブとしてワークウェアを選択しているのは、はっきりと意識しないながらも先祖から受け継いだフロンティアスピリットを追い求めているからだろう。

我々がファッションとしてUSAワークウェアを選ぶとき、その奥にあるアメリカ人の魂に思いを寄せてみるのも、ひとつの楽しさなのかもしれない。

Text by Seijiro Sato